Au gui l'an neuf

Traditions

Nous avons tous appris à l’école que, à l’époque des Gaulois, les druides allaient en forêt pour couper le gui sacré, le sixième jour de l'année celtique. Ils le coupaient en s'exclamant «O Ghel an Heu» ce qui signifie littéralement «Que le blé germe». Cette expression sera modernisée..... au Moyen Âge pour devenir «Au gui l'an neuf».

En Bretagne au XIXème siècle encore, les enfants allaient frapper aux portes des maisons bourgeoises en criant « le blé germe » et ils recevaient des étrennes.

Mais parlons du gui………..

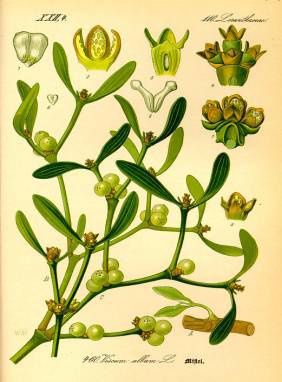

Le gui, Viscum album, est un sous-arbrisseau épiphyte et hémiparasite. On ne trouve les espèces vivants en Europe que sur certaines espèces d'arbres feuillus ou résineux. Son nom est issu du latin viscum devenu Wiscu en gallo-roman, puis gwy et guy.

- Viscum signifie colle, glu (visqueux) en référence à la viscosité de ses fruits.

- Album (alba, blanc) fait référence à la couleur blanchâtre des fruits.

Le gui est une plante hémiparasite c'est-à-dire qu'il n'est pas totalement dépendant de son hôte. Il utilise les ressources de la plante hôte en lui soutirant eau et sels minéraux, mais il possède de la chlorophylle et peut synthétiser ses propres sucres, protéines, etc...

Les arbres les plus fréquemment atteints sont les pommiers, les peupliers, les trembles, les aubépines, les saules, les robiniers, les sorbiers et les tilleuls.

Les «récalcitrants» sont les poiriers, les érables, les noisetiers, les charmes, les châtaigniers et les cerisiers, les super récalcitrants sont les noyers et les frênes.

Et jusqu’à preuve du contraire, pas de hêtre parasité en France dit-on !!

Le chêne quant à lui, opposerait une barrière chimique empêchant la pénétration du gui dans le rameau. Il ne peut se développer que sur des chênes ayant une déficience génétique ce qui explique sa rareté. C’est sans doute pour cette raison que le gui poussant sur un chêne est devenu sacré chez les celtes.

Le gui passe souvent inaperçu sur les conifères, mais il existe deux sous-espèces de gui parasitant ces arbres :

Viscum album pini qui ne s'attaque qu'aux pins montagnards situés à plus de 800 m d’altitude,

Viscum album abietis qui est un parasite fréquent du sapin pectiné.

Un peu de Botanique…….

Apparition

Tombant du ciel dans une fiente d’oiseau, la graine de gui s’encre sous l’écorce de l’arbre hôte à l’aide d’un suçoir primaire de forme conique qui s'enfonce profondément jusqu'au bois, sans pouvoir pénétrer le tissu ligneux. Toutefois, l'accroissement du bois en épaisseur par la formation des cernes annuels, finit par englober plus profondément ce suçoir.

Feuilles

Les feuilles, vertes ou tirant sur un vert-jaunâtre, sont simples, ovales, sans pétiole, légèrement charnues et disposées par paires opposées à l'extrémité des rameaux. Leur limbe est coriace, de 2 à 8 cm de long, il est parcouru par cinq nervures parallèles. Elles persistent 18 mois à deux ans faisant du gui une plante toujours verte.

Le gui est dioïque avec des pieds à fleurs femelles et d'autres à fleurs mâles. Il fleurit en mars-avril.

Il peut arriver que les touffes mâles et femelles voisinent et soient imbriquées donnant l'impression de pieds monoïques.

Les fleurs, sessiles et jaunâtres, sont groupées en petites inflorescences glomérules, insérées au niveau des nœuds des tiges.

Les fleurs mâles comportent quatre tépales qui portent les anthères sans filet. À la floraison, elles laissent apparaître le pollen sur leur face interne.

Fleurs mâles

???

Les fleurs femelles comportent quatre tépales surmontant un ovaire infère soudé au réceptacle. Elles sont déjà formées en automne et passent l'hiver fermées ; elles s'ouvrent aux premiers rayons de soleil du printemps.

Les fruits donnés par les touffes femelles sont de fausses baies globuleuses de 6 à 10 mm de diamètre, d'un blanc vitreux -ou jaunâtres pour le Gui du sapin- charnues et visqueuses, caractéristique soulignée déjà par Virgile et Pline, d'où le terme de viscum. La pulpe est constituée d'un mucilage : la viscine, substance collante qui contribue à la fixation des graines sur les branches des plantes-hôtes.

Les fruits mûrissent en deux ans et ne tombent qu'au début de la troisième année.

Utilisation :

Attention, les baies sont toxiques.

Les fruits du gui macérés, fermentés et cuits, donnent une colle très adhésive qui servait autrefois de glu.

Les feuilles étaient utilisées autrefois en tisanes. En herboristerie, le gui était prescrit pour soigner l’épilepsie, les désordres nerveux et la digestion. Le gui contient de la viscine, substance ambivalente qui fait actuellement l’objet de recherches scientifiques.

Lutte contre le Gui

La seule lutte efficace contre le gui consiste à couper la touffe, mais cela n'est généralement pas suffisant car tant qu'on n'a pas extirpé les cordons corticaux, ceux-ci peuvent émettre des bourgeons adventifs capables de créer de nouvelles touffes. Il faut donc tailler les branches assez largement avant le point de fixation, mais cela n'est pas faisable si le gui est implanté sur une branche importante.

Aucun produit chimique n'existe actuellement pour contrôler le gui sans nuire à la plante hôte. La prévention, par la sélection de cultivars naturellement résistants, est une des voies de recherche.

En France, le gui figure sur une liste d'organismes dits « nuisibles » dont la destruction peut être rendue localement et temporairement obligatoire par arrêté préfectoral.

Alors que le gui vous porte bonheur en 2012 ! Meilleurs

voeux.

Christianne

Bibliographies

La Hulotte, n° 49 et n° 50

Sites : Wikipedia et autres et aussi

http://users.telenet.be/sf15590/Gui1.htm

Photos André, Jacques et Joanny

![2011 11chouette 2]](http://img.over-blog.com/443x600/3/79/22/13/photos-d-articles/2011-11chouette-2-.jpg)