Qui suis-je??? la suite

Nous avons rencontrée récemment Cichorium intibus, alias la chicorée sauvage, elle nous ramène à la plus importante

Cichorium endivia ssp pumulum, à savoir l’ENDIVE,

qui envahit nos rayons de légumes, dès les premiers froids venus ! Un paradoxe, car toutes les chicorées citées précédemment craignent les gelées !!! Elle nous ramène aussi au cœur géographique de cette histoire : l’Artois, le Hainaut et la Flandre.

La légende voudrait que dans les années 1830, années de troubles qui ont mené à l’indépendance de ce que nous appelons la Belgique, un paysan aurait dissimulé sa récolte dans sa cave (probablement de la barbe de capucin, déjà mentionnée en 1751 par La Chesnaye – et cultivée par la suite comme les champignons de Paris). Il eut la surprise de découvrir ce que les Flamands appellent WITLOOF (= feuille blanche) -nom générique de semences d’endive maintenant-, ou CHICON, nom donné par les Chtis de notre Nord (national et belge francophone).

Le premier cageot de ‘’chicons’’ fut vendu aux Halles de Paris en 1879 sous le nom « d’endives de Bruxelles ».

Cela a donné lieu à une activité artisanale durant les mois d’hiver, jusque dans les années 1960-1970, en particulier dans le Cambraisie, d’où me vient l’histoire, activité à laquelle s’adonnaient les ouvriers d’usine et leurs familles, pour un revenu d’appoint souvent aléatoire. Ce qui était sûr, c’était la fatigue, les dos cassés, et les longues heures de travail en plein champ et dans les hangars, pour conditionner le produit !

Ces ouvriers, pour la plupart, ne possédaient pas de terres, et louaient donc des surfaces plus ou moins grandes, surfaces exprimées en « maincordées » - orthographe incertaine et à rectifier !

Quatre maincordées faisant environ 4000 m2.

Après avoir acheté la semence en Belgique, il fallait semer en faisant des « routes » (= des lignes) ; puis « démarier » (= éclaircir) ; puis « ligner » à la main, à savoir désherber aux premières chaleurs (si, si ! il peut faire chaud ! ).

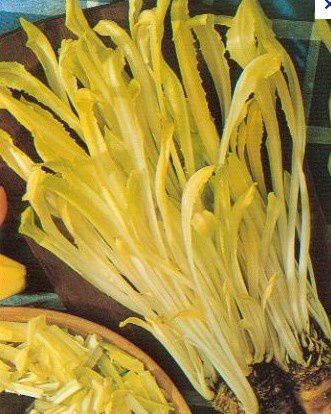

Les racines (les « carottes » couleur brun clair) se couronnaient de « cotes », feuilles lancéolées et vertes (mais ces plants ne ‘’montent’’ pas – la main de l’homme a déjà sélectionné).

Après les avoir arraché fin septembre, on sépare feuilles et racines, en laissant un collet d’au moins 2cm pour préserver le futur bourgeon. C’est alors que commence le vrai travail et l’aventure du ‘’Chicon’’, plus ou moins fructueuse selon les cours de l’endive aux Halles de Paris !

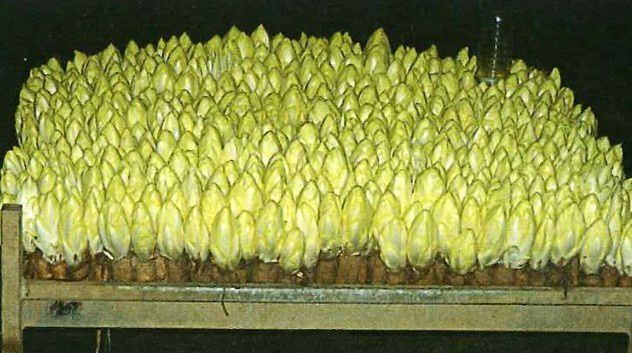

On ramène les racines aux champs : elles sont mises « en couches » (= jauges) généralement de 8 m x 2 m. Les couches sont creusées pour installer une tuyauterie qui forme le cadre (extérieur) sur une profondeur d’une trentaine de cm, puis la terre est « décaissée » (= creusée) à environ 20 cm de profondeur. Les racines - on les appelle aussi chicons à ce stade !- sont repiqués bien serrés, par carrés ; on les recouvre d’un peu de terre et d’une couche de paille épaisse (80 cm à 10 cm) ; le tout est protégé des intempéries et de la neige par des tôles.

Le plus important reste à faire : installer la chaudière (feu au charbon) et ses deux réservoirs d’eau qui, une fois chauffée, va parcourir les tuyaux entourant la « couche » : la température de l’eau doit fournir une bonne chaleur aux chicons (20° environ), véritable circuit de chauffage central !

A maturité et selon les cours des Halles qui varient selon la météo ( !), on « découche », c'est-à-dire on sort les plants et les endives blanches sont cassées du chicon et apportées dans le local des éplucheuses (les femmes du voisinage s’entraident, solidarité des gens du Nord) : elles nettoient et mettent le "produit fini" dans de petites caisses avec du papier bleu, fermées par du fil de fer. Les couches pouvaient produire de 800 kg à 1200 kg d’endives.

Les femmes étaient payées 100 fr de l’heure, l’équivalent de 20 carambars ! On pouvait gagner quelque argent, encore fallait-il « découcher » quand le prix de l’endive allait grimper...

Le père de celui qui me raconte l’histoire n’a guère eu cette chance, et dans le village, il était connu pour cela !

« Ah ! Le Père S. découche, l’endive va encore baisser ! » disaient les voisins.

Puis un jour sa femme a dit : « ça suffit ! C’est trop de travail, on arrête ! ».

C’est la fin de l’histoire...

Maintenant cette production se fait dans des serres, avec des installations ultra sophistiquées. Cependant, je me suis laissé dire que les amateurs gourmets, en quête des saveurs d’antan inégalées, paient fort cher la production - confidentielle- d’endives de plein champ......

Jean