Les marronniers, les marrons...

Les marrons, pour notre génération, évoquent la rentrée des classes, pourquoi ??

Cet arbre magnifique, le marronnier, est en fait un marronnier d’Inde et, malgré son nom, il n’est pas originaire d'Inde mais du Nord de la Grèce. C’est en 1615 (sous la régence de Marie de Médicis) que le botaniste Bachelier le rapporta de Constantinople.

Ce premier marronnier fut planté à Paris dans la cour de l’hôtel de Soubise, au Marais. Il devient vite la coqueluche des parcs de la Renaissance puis du Grand Siècle. Il est peu exigeant et s’est vite étendu aux avenues urbaines et places publiques avant de devenir, Jules Ferry oblige, l’arbre le plus populaire de nos cours de récréations communales. Il y fit la joie de générations d’écoliers réalisant avec ses graines luisantes des jeux variés : petits personnages, objets de dînettes, voire… projectiles.

Le Marronnier d'Inde, en latin Aesculus hippocastanum, famille des sapindacées (APG III).

Linné baptise le marronnier Aesculus, terme latin désignant chez les anciens un chêne à fruits comestibles. Hippocastanum signifie « châtaigne de cheval » du grec hippo, cheval et kastanon châtaigne. En effet les marrons broyés semblaient pouvoir être donnés à manger aux chevaux, mais en petite quantité.

Cette appellation s’est conservée dans la langue italienne « ippocastagno » et dans la langue anglaise « horse-chestnut».

Le mot marron viendrait du mot ligure mar signifiant « caillou ».

Pour le Dictionnaire de l'Académie française de 1694 (1re édition), le mot marronnier désignait tous les arbres portant des marrons (dont les châtaigniers). Le marronnier a ensuite désigné les variétés cultivées du châtaignier « dont les fruits sont plus gros que les châtaignes et sont comestibles ».

Le mot « marronnier » a aussi, jusqu’au XIXe siècle au moins, désigné le métier de vendeur de marrons chauds ou froids.

En conclusion, il ne faut pas confondre le marronnier, Aesculus hippocastanum, arbre cultivé comme ornement et dont les fruits ne sont pas comestibles et le châtaignier, Castanea sativa, arbre sauvage ou cultivé pour ses fruits et que nous découvrirons dans un prochain article.

Description :

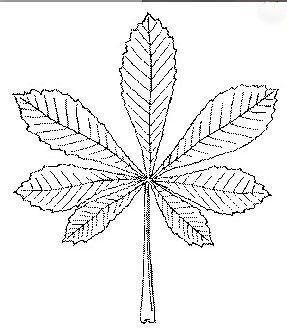

Les feuilles sont opposées, composées-palmées de 5-7 folioles ovales en coin dentées.

Les fleurs hermaphrodites forment une grande inflorescence pyramidale en thyrse, de fleurs blanches irrégulières comportant :

- 4 à 5 pétales blancs inégaux, chiffonnés, pubescents et ponctués d’une tache jaune virant à l’orangé puis au rouge.

- 7 étamines inégales et arquées.

- 1 pistil à 3 carpelles soudés en un ovaire à 3 loges.

La fleur fécondée va évoluer en un gros fruit vert sphérique hérissé d’épines molles, la "bogue", celle-ci va s’ouvrir en 3 valves laissant échapper 1 voire 2 graines dont une seule s'est développé (on peut trouver le reste de la deuxième graine à l'intérieur de la bogue).

Cette graine, le marron, n’est pas comestible

Il existe des variétés qui ne fructifient pas afin d'éviter le désagrément que peuvent causer les fruits qui tombent, notamment dans le cas d'arbres d'alignement. Ce sont des variétés qui fleurissent au printemps de fleurs blanchâtres rosées.

Un Marronnier pas comme les autres, à Genève, connaissez-vous son histoire ??

Depuis 1818, une tradition de la ville de Genève consiste à observer un arbre de référence, qui est un marronnier commun, situé sur la promenade de la Treille. Les Genevois notent chaque année la date de l'éclosion du premier bourgeon, ce qui indique le début du printemps. Cette tâche est effectuée par le sautier (secrétaire du Grand Conseil Genevois), qui observe régulièrement l'arbre et note la date de l'éclosion sur un registre.

L'événement fait l'objet d'un communiqué de presse : le printemps est commencé à Genève et peut être en Suisse !

Un premier marronnier est choisi en 1818. Celui-ci meurt au début du XXe siècle et est remplacé par un nouvel arbre en 1905. Ce deuxième marronnier meurt à son tour en 1929 et est remplacé par un autre marronnier commun sur lequel un dernier relevé est fait le 13 mars 2015.

Ce dernier est infecté par un champignon et meurt de l'intérieur peu après.. Madame le Sautier, Maria Anna Hutter, désigne alors à la pépinière de la ville de Genève lequel des greffons descendants du marronnier officiel deviendra le quatrième. En attendant qu'il atteigne une taille suffisante pour assumer son rôle, elle désigne en septembre 2015 un des marronniers de la Treille qui sera l’annonciateur officiel ad interim du printemps à Genève à partir de 2016.

Photo du troisième marronnier officiel photographié en 2012, et déjà malade.

Christianne

/https%3A%2F%2Fwww.obspm.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL500xH283%2Fsuperlune_comparaison-ae723-2332e.jpg)

/http%3A%2F%2Fwww.plantes-sauvages.com%2Fphotos%2Ffic_vignettes%2Fb09104_b_1.jpg)