Arboretum de Canet en Roussillon, Pyrénées orientales (66).

Nous avons découvert cet arboretum un matin de mai, il est situé en partie haute du domaine du Mas Roussillon lui même situé au-dessus de la plaine de la Salanque. Il regroupe plus de 250 espèces d'arbres et arbustes dont 120 ont été plantés en 2009. Il y a aussi des vergers en contre bas avec abricotiers, pêchers, cerisiers.

On peut y voir une collection de plus de 50 cultivars de figuiers, quelques Pacaniers et une plantation de Camphriers. Et quelques arbres centenaires datant de la création du Mas Roussillon. D'une surface de 11 hectares, il est géré par le Centre Catalan d’Etudes pour l’Agronomie Méditerranéenne et l’Environnement (CCEAME).

L’ensemble représentant plus de 500 espèces végétales, forme un outil pédagogique, fleuron d’une ville au passé agricole, maraicher, fruitier et viticole, un exemple de biodiversité. Régulièrement et en fonction des saisons, l’arboretum propose de venir cueillir soi- même ses fruits et ses légumes

Nous arrivons assez tôt, il fait bon malgré le vent, il n’y a encore personne, on se promène sans souci. Des sculptures modernes, beaucoup d’arbres tous étiquetés, un jardin de magnifiques cactus tous identifiés, avec une grande mante religieuse en métal..

Et un caroubier, en fruits. Voici un arbre au passé intéressant !

Le caroubier, Ceratonia siliqua

Appartenant à la famille des Fabacées, le caroubier est un arbre connu pour son fruit, la caroube. Atteignant 12 mètres de haut, il pousse dans les régions arides du bassin méditerranéen. Il est cultivé au Maroc. Il présente un tronc large et tortueux, un feuillage persistant aux feuilles composées à 3 ou 5 folioles ovales. Il est très sensible au froid.

Les fleurs, très petites, constituées d'un calice pourpre sans corolle, sont réunies en grappes axillaires cylindriques. Elles apparaissent d'août à octobre.

Les fruits, appelées « caroubes », sont des gousses pendantes de dix à trente centimètres de long sur un et demi à trois centimètres de largeur. Initialement vertes, elles deviennent brunes foncées au stade de maturité, au mois de juillet de l'année suivante. Elles sont courbées, coriaces, épaisses indéhiscentes et très dures.

Arbre connu depuis l'antiquité, le caroubier est évoqué par le poète persan Omar Khayyam dans ses quatrains. Le mot caroubier vient de l'arabe al-kharroube. La caroube faisait partie de la cuisine du Moyen-orient. Et elle reste très présente dans l’alimentation, au XIXe siècle.

Les graines contenues dans les gousses sont séparées les unes des autres par des cloisons pulpeuses. On en compte de quinze à vingt par gousse. La pulpe jaune pâle contenue dans les gousses est farineuse et sucrée à maturité. Comestible, au goût chocolaté, elle est souvent consommée. Dans l’industrie alimentaire, la farine de caroube correspond à l’additif E 410, que l’on trouve dans les pâtisseries les glaces et les produits diététiques (pas de gluten dans la caroube). Elle sert aussi d’épaississant dans les laits de bébé et est utilisée dans les épisodes diarrhéiques.

La taille et le poids de des graines de caroubier étant très réguliers soit 0,20 gr, elles ont servi d'unité de mesure dès l'antiquité. Leur nom est à l'origine du carat, emprunté à l'arabe "qirât", qui représentait le poids d'une graine de caroube, dans le commerce des pierres précieuses.

Actuellement l'appellation du carat est toujours utilisée comme unité de poids : 1 carat de diamant représente le diamètre et le poids correspondant à une brillant taillé dans les bonnes proportions, brillant rond , 57 facettes, diamètre 6,4 mm.

Un étang fleuri de magnifiques nymphéas termine notre parcours.

Christianne

Site de l'arboretum du Canet :

Une belle rencontre en Ardéche, le liseron de Biscaye, Convolvulus cantabrica,

Lors d’un séjour en Ardèche, j'ai découvert un charmant village accroché à flanc de colline, Saint-Montan.

En 1970, ce vieux bourg n'était plus qu'un amoncellement de pierres. Grâce à son ancien curé, à l'association, "les Amis de Saint-Montan", et à plus de 9700 bénévoles venus chaque été du monde entier pour redonner vie et reconstruire, pierre par pierre ce site exceptionnel, l’ensemble féodal est aujourd'hui presque entièrement reconstitué tel qu'il était au Moyen-Age.

Restauré avec les matériaux et les techniques d'autrefois, le village médiéval est à nouveau habité à l'année par de nombreuses familles locales. Vingt-huit habitations ont été reconstruites et les murs des deux châteaux restaurés.

Saint-Montan compte actuellement 1900 habitants.

Escaliers, fontaines, petites ruelles qui grimpent vers le château donnent un charme sans pareil au village.

Puis après la porte de Clastre, le long du chemin qui descend du château vers le village, le voici, ce liseron de Biscaye, Convolvulus cantabrica, espèce velue de convolvulacées.

Le nom de genre vient du latin "convolvere" qui signifie "s’enrouler", en allusion aux tiges souvent volubiles des liserons, ce qui n’est pas le cas pour celui-là ! Cette espèce est soumise à un statut de protection dans les départements de Haute-Garonne et du Gers.

Ses noms vernaculaires sont nombreux : Herbe de Biscaye, Liseron cantabrique, Liseron de Biscaye, Liseron des monts Cantabriques.

Il est d’un belle couleur rose pâle aux nuances délicates, veinée de rose plus foncé.

La plante est vivace, elle peut atteindre 50 cm. Chaque année, émerge d'un bourgeon au niveau du sol, une tige herbacée, très velue, ascendante, très rameuse, non volubile et feuillée.

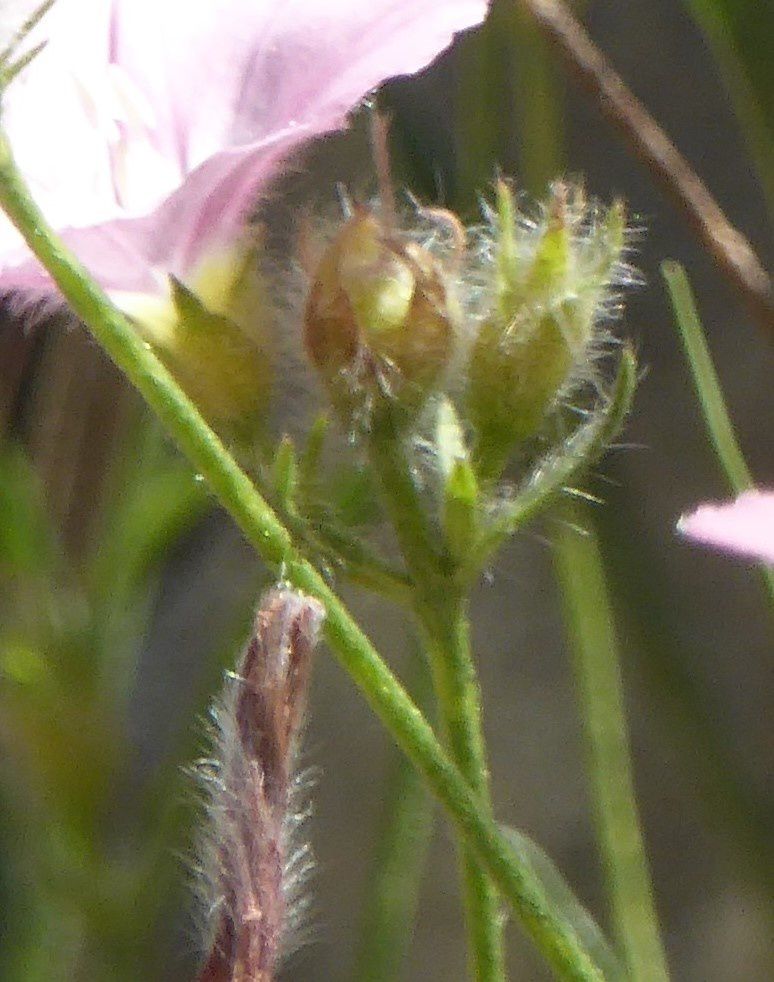

Les tiges, très ramifiées, sont couvertes de poils raides. Les feuilles sont alternes et velues, à plusieurs nervures, vert grisâtre.

Les feuilles supérieures sont sessiles, les inférieures atténuées en pétiole.

Les fleurs roses, sont courtement pédicellées et groupées en petites cymes, souvent à trois fleurs. Leur calice est velu.

On rencontre le liseron de Biscaye dans les lieux secs et arides de tout le Midi, jusque dans la Charente-Maritime, le Puy-de-Dôme, le Rhône, l'Ain et en Corse.

Christianne

................pour Sylvie

Myosotis

Bien que très discrets, les myosotis sont pourtant des plantes herbacées très répandues. Elles font partie de la famille des Boraginacées. Leurs feuilles sont rugueuses, leurs fleurs, toutes petites, sont de ce bleu incomparable qui les fait reconnaitre de loin. On les rencontre en Europe, en Asie, en Afrique et en Australie, dans les endroits un peu humides...

PS : n'oubliez pas de cliquer sur les photos pour les agrandir

Il en existe de nombreuses espèces différentes, parfois difficiles à déterminer. En observant l'anneau jaune qui, dans la fleur du Myosotis, entoure l'entrée vers la gorge corolline, le botaniste allemand Christian Konrad Sprengel est le premier en 1793 à découvrir et décrire les guides à nectar. Ces guides correspondent, chez certaines espèces de fleurs, à des dessins particuliers sur les pétales (lignes rayonnant du centre de la fleur, points ou taches de couleur) ayant pour fonction de guider les insectes vers leur nourriture, et ainsi favoriser la pollinisation.

Le nom de genre Myosotis vient du grec myós, "rat, souris" et ōtós, "oreille", en référence aux feuilles arrondies et velues de ces plantes qui peuvent évoquer les oreilles de souris.

On l’appelle aussi grémillet, scorpione, herbe d'amour.

Mais son nom le plus poétique et le plus connu est "ne m’oubliez pas", en anglais "forget-me-not", en espagnol "nomeolvides", en italien "nontiscordardimé", en allemand "vergiss mein nicht" .

Selon une légende, un chevalier et sa dame se promenaient le long d'une rivière. Il se pencha pour lui cueillir une fleur, mais perdit l'équilibre à cause de son armure et tomba à l'eau. Alors qu'il se noyait, il lança la fleur vers sa dame en criant "Ne m'oubliez pas" !

Revenons à la détermination : nom de genre assez facile, nom d’espèces, à vos loupes !

Voici un travail photographique d’André qui vous aidera à différencier deux taxons très fréquents :

Myosotis arvensis, myosotis des champs,

Plante annuelle, haute de 15 à 50 cm, velue et hérissée, grisâtre.

Feuilles oblongues-lancéolées, les inférieures atténuées en pétiole, les supérieures sessiles.

Inflorescence en grappes serrées non feuillées composées de petites fleurs bleu pâle. Calice divisé jusqu'au tiers, à poils étalés crochus.

Myosotis ramosissima, myosotis rameux

Plante annuelle, velue-hérissée de poils doux, haute de 3 à 30 cm.

Tige dressée ou ascendante, simple ou ramifiée dès la base. Feuilles alternes, les radicales à limbe atténué en pétiole, les caulinaires sessiles, à limbe oblong à lancéolé.

Inflorescence en cyme biscorpioïde non feuillée ou parfois feuillée à la base ; calice garni de poils crochus ; corolle toujours bleue, large de 1 ou 2 mm, à tube très court et à limbe plus ou moins concave formé de 5 lobes arrondis.

Christianne et André

/http%3A%2F%2Fwww.arboretum-canetenroussillon.fr%2FLogo_20Arboretum0.png%3Fv%3D1vnzso5s7z2tfhx)